【上棟式】矢車と五色旗(吹き流し)とは?都城市 S様邸新築工事

無事、S様邸の棟木が上がり上棟式の準備に入ります。

いよいよ家づくりの一大イベントでもある上棟式が始まります。

目次

矢車と五色旗(吹き流し)

今回は上棟式で使われる矢車と五色旗(吹き流し)についてご紹介いたします。

写真の中央に見える旗が五色旗(吹き流し)、左側に設置されているのが矢車です。(※写真では見えていませんが屋根の反対側にも一か所矢車があります)

五色旗(吹き流し)は『緑(青)・黄・赤・白・紫(黒)』の五色です。

中国の五行説(ごぎょうせつ)が発祥といわれています。

万物は、木・火・土・金・水の五つの要素で形成されていると考えられ五行説では「全てのものは木・火・土・金・水の5つの要素で作られている=森羅万象」と考えられており、その5つを色に置き換えたと言われています。

- 木=緑(青)

- 火=赤

- 土=黄色

- 金=白

- 水=紫(黒)

現在では木を示す青の代わりに緑が、また水を示す黒の代わりに紫が使われるのが一般的になっているそうです。

またこの五色はそれぞれ東・南・中央・西・北の5つの方位を示しており、神式の儀式において五色というのは重要な意味を持っています。相撲の吊り屋根にも使われています。

矢羽根

写真は矢車に使う矢羽根です。

鶴と亀の絵が描かれた矢羽根を棟梁が棟木に飾ります 。

鶴亀を飾るのは縁起のよい動物だからと考えられています。

上棟の儀

建物の四方に酒・塩・米をまいて清めます。

祭壇に向かって二礼二拍手一礼をします。

上棟の儀を終え、祭壇の前で乾杯します。

餅まき

いよいよ餅まきのはじまりです。

子供たちやご近所の方々にたくさんお集まりいただきました。手には大きな袋を持ち、スタンバイOK!の姿勢で皆さん上を見上げています。

お施主様のご挨拶をいただいた後最初に東西南北の神様への感謝をこめて餅を投げます。

北東→南西→北西→南東の順に投げていき各方角に餅を投げ終わると、

いよいよ餅まき本番です。

餅まきの由来は?

上棟式などで災いを払うために行われた神事である散餅の儀(もしくは散餅銭の儀)が発展的に広まったものです。

神社の祭事においても餅まきは行われるようになりました。「厄を持って帰ってもらう」という意味や、「富を分配して共同体を円滑に進めるため」など

色々な意味があるようです。

奥様や子供たちも大活躍!

子供から大人まで夢中になってしまう餅まき、特に年配の方が白熱してたりします。

今や少なくなりつつある餅まきの文化ですが、「おめでとう~!」と皆さんに祝福され、ご近所の方と交流を深める場としてとても素晴らしい文化だと思います。

棟札

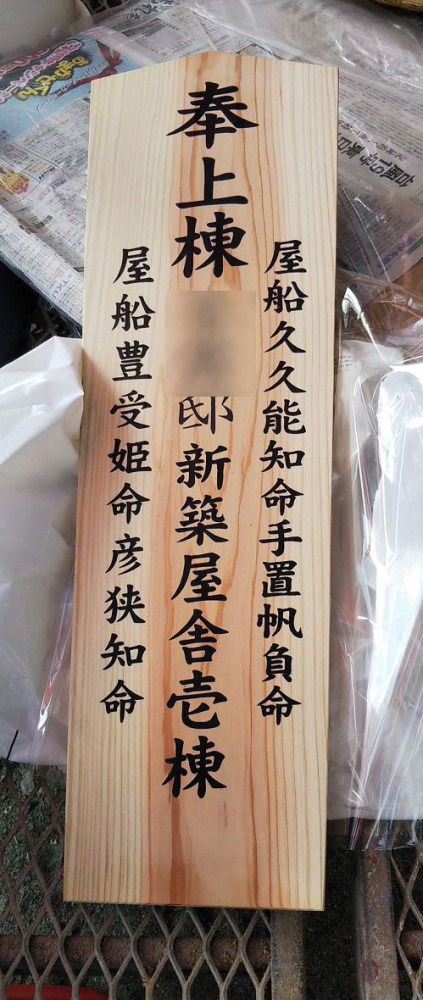

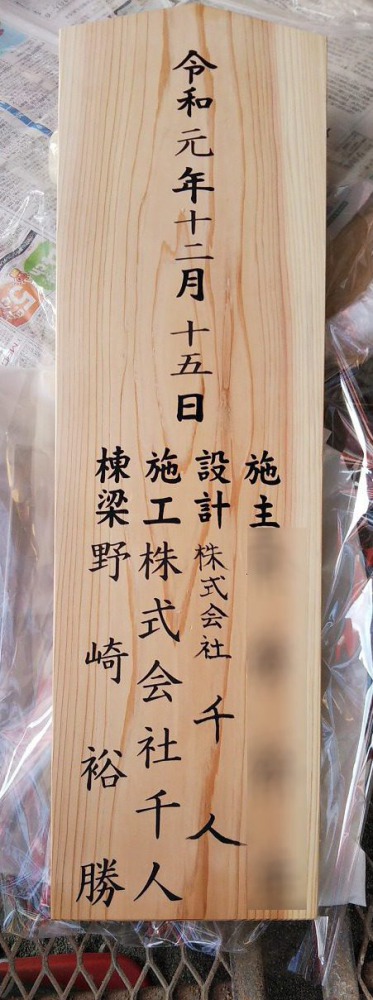

これは棟札と言います。

棟札表

棟札裏

棟札には工事の由緒、建築年月日などをしるし棟木に打ち付けます。

この家が災いにあうことなく、末永く代々栄えるようにとの願いが込められています。

最後に記念撮影

お施主様ご家族で記念撮影です。

S様、おめでとうございます!

お施主様の想いがたくさん詰まったマイホームを私たちが責任をもって作り上げていきます!

本格的な工事のスタートです。

これからもよろしくお願い致します。

お住まいのことで、「お困りごと」はございませんか?

住まいづくりを通して人の「いのち・くらし・あした」を支える会社です。

お住まいで、「お困りごと」はありませんか?

都城にて1976年創業。地域密着の小さな会社ではありますが、メンテナンス、リフォームや性能向上の断熱や耐震のリノベーションから、注文住宅、医院、介護施設、商業施設の新築、そして古民家再生など多くのお客様のニーズを形にしてきました。どんな小さなことでもお住まいに関してお困りのことがあればお気軽にご相談下さい。

☎0120-1000-76 受付時間:8:00-17:30

この記事を見た人は、次の記事もチェックしています。